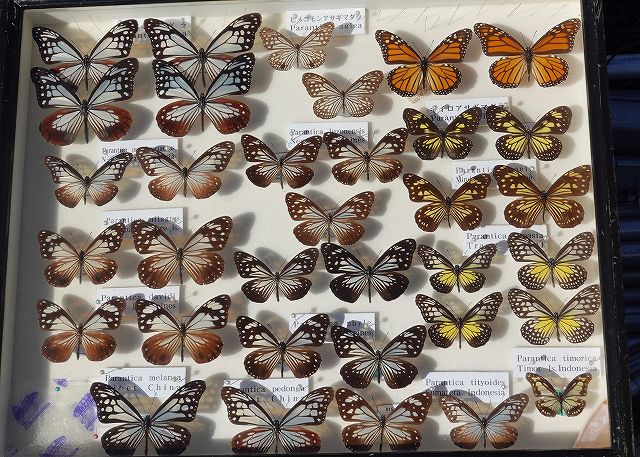

アサギマダラに似た蝶の種類

ヒメアサギマダラの特徴

ヒメアサギマダラはアサギマダラに非常によく似た模様を持ちますが、やや小型で、羽の模様が微妙に異なります。

色合いも若干暗めで、識別には注意が必要です。

また、ヒメアサギマダラはアジアの熱帯地域を中心に分布しており、日本では稀に観察されることがあります。

飛翔スタイルもアサギマダラに似ており、遠目には見分けがつかないこともあります。

オオカバマダラとの違い

オオカバマダラ(モナークバタフライ)は北米原産で、アサギマダラと同様の渡り行動をします。

オレンジと黒の鮮やかな模様が特徴ですが、日本では主に観賞用として飼育されています。

アサギマダラとオオカバマダラは外見がやや異なるものの、擬態の研究などでは比較されることが多く、学術的な関心も高いです。

両者ともに毒性のある植物を摂取することで捕食者から身を守っている点も共通しています。

アゲハチョウとの比較

アゲハチョウはアサギマダラとは模様や形が異なり、尾状突起があるのが特徴です。

飛び方も異なり、アゲハチョウはより滑空せず活発に飛び回ります。

さらに、アゲハチョウは日中に活発に活動し、主に柑橘系の植物に産卵するなど生態的にも異なる点が多く見られます。

色彩も黄色や黒が目立つため、アサギマダラの淡い水色とは対照的です。

とはいえ、初心者の観察者が混同することもあり、注意が必要です。

アサギマダラが好むフジバカマ

フジバカマの生態と特徴

フジバカマはキク科の多年草で、秋に淡い紫色の花を咲かせます。湿地や河川敷に自生し、芳香を放つ花が特徴です。

なぜフジバカマに来る蝶々

アサギマダラはフジバカマの花に含まれる「ピロリジジンアルカロイド」という化学物質を求めてやってきます。この成分はアサギマダラの繁殖や防御に役立つとされています。

フジバカマとアサギマダラの関係

フジバカマはアサギマダラの旅の途中で重要な給蜜植物です。秋になると南下中のアサギマダラが集まるスポットとして知られています。

アサギマダラの渡りと移動

日本国内における分布

アサギマダラは日本各地に分布し、夏は本州中部以北、秋には南下して九州や南西諸島に現れます。

南西諸島との関係

南西諸島はアサギマダラの重要な中継地点であり、冬を越す場所としても知られています。特に沖縄や奄美大島ではよく観察されます。

渡りの時期と影響

渡りは春と秋に行われ、数百キロから数千キロの距離を移動します。気温や風の影響を受けやすく、年によって時期が前後します。

アサギマダラの擬態について

擬態とは何か

擬態とは、他の生物に似た見た目になることで捕食者から身を守る戦略であり、自然界における進化の一形態です。

これは視覚的な模倣だけでなく、行動や習性までも真似ることで、より効果的に敵を欺くことを可能にします。

特に昆虫の世界ではこの戦略が顕著であり、捕食者にとって嫌悪感のある種に似せることで、自らの生存率を高めています。

防御的な擬態が多く見られますが、中には攻撃的な擬態や繁殖を有利に進めるための擬態も存在し、その多様性は非常に興味深いものです。

擬態のメリットとデメリット

メリットは捕食回避ですが、デメリットとしては他種と混同されやすく、交尾相手の選別が難しくなることがあります。

他の擬態蝶との類似点

アサギマダラとオオカバマダラは互いに似た模様を持ち、両方が毒性を持つことで捕食者への警告効果を強めています(ミュラー型擬態)。

この擬態関係は、捕食者が一度どちらかの蝶を食べて不快な体験をすると、もう一方にも手を出さなくなるという効果があります。

ミュラー型擬態は、毒性を持つ複数の種が同じような見た目を持つことで、お互いに捕食者からの攻撃を減らす「協力的な戦略」とも言われています。

また、地域によってアサギマダラの模様の濃淡が異なり、それがオオカバマダラの地域個体とさらに一致していることも観察されています。

進化の過程でこのような高度な一致が生まれたことは、自然選択の力を示す興味深い例でもあります。

アサギマダラの成虫と幼虫

成虫の特徴と行動

成虫は透明感のある水色と黒の羽を持ち、優雅に滑空します。花の蜜を吸いながら長距離を移動します。

幼虫の育成と食草

幼虫はガガイモ科の植物を食べて成長します。黒と白の縞模様に黄色の斑点が特徴です。

幼虫と成虫の違い

幼虫は地上で過ごし、植物を摂取して成長しますが、成虫は空中を飛び回り、主に花の蜜を吸います。

アサギマダラの生息環境

生息する地域と特徴

標高の高い涼しい地域から、南の暖かい地域まで広く分布します。草原や山地、河原などで見られます。

食草の役割

幼虫の食草はアサギマダラの生存に不可欠で、特にガガイモ科の植物が重要です。

気候と生息環境の関係

温暖な気候が好まれますが、寒冷地では夏の間だけ生息し、冬には南方へ移動します。

アサギマダラが見られる時期

シーズンごとの活動

春は北上、夏は高地で繁殖、秋は南下と季節ごとに移動します。冬は暖地で越冬します。

観察に適した時期

最も観察しやすいのは秋の南下時期で、9月から10月にかけて多くの個体がフジバカマに集まります。

特にこの時期は、アサギマダラが長距離移動の途中でエネルギーを補給する重要なタイミングとなっており、群れをなして蜜を吸う姿が見られることもあります。

観察に適した天候は晴れた日で、気温が25度前後の日中がベストです。

観察スポットとしては、フジバカマが群生する公園や自然保護区、標高の高い高原地帯などがあり、午前中や風の少ない日には特に活発な姿を確認できます。

地域別の見られる時期

本州では夏、四国・九州では秋、南西諸島では冬に観察されやすいです。

アサギマダラの写真と撮影

美しいアサギマダラの写真

光を透かす翅が美しく、青空や花とのコントラストが映える被写体です。

特に逆光の中で撮影すると、翅が宝石のように輝き、その繊細な構造がはっきりと映し出されます。

風に揺れるフジバカマの花の間を舞う姿は幻想的で、自然写真として非常に魅力的なテーマになります。

また、アサギマダラは比較的ゆったりと飛ぶため、初心者でもシャッターチャンスを狙いやすい点もポイントです。

背景に山や空を取り入れることで、よりダイナミックな写真が仕上がります。

撮影のコツと場所

早朝や夕方の光が柔らかい時間帯がおすすめです。

柔らかな自然光は翅の透明感をより美しく引き立て、翅の模様や色彩を際立たせる効果があります。

特に日の出直後や日没直前は、背景の空の色とも相まってドラマチックな一枚が撮れることがあります。

撮影場所としては、フジバカマの咲くスポットや高原地帯が狙い目ですが、風の少ない場所を選ぶとよりピントが合わせやすくなります。

また、背景に余計な人工物が入らない構図を心がけることで、より自然な印象を与える写真になります。