諏訪湖の大きさは、面積13.3平方キロメートル、周囲約15.9キロメートルと、長野県最大の湖です。

標高759メートルの高原地帯に位置し、四季折々の景色や文化、グルメも楽しめるスポットとして人気を集めています。

この記事では、諏訪湖の「大きさ」を中心に、湖ができた理由や地学的な特徴、歴史・文化、観光アクティビティ、生き物やグルメまで、幅広く分かりやすく解説します。

諏訪湖について知りたいことがしっかり分かる内容なので、ぜひ最後までご覧ください。

諏訪湖の大きさはどれくらい?面積・周囲・水深のデータまとめ

諏訪湖の大きさはどれくらい?面積・周囲・水深などのデータを詳しくまとめます。

それでは、諏訪湖の規模感や特徴をわかりやすく解説していきます。

①面積と周囲の長さ

諏訪湖の面積は、約13.3平方キロメートルです。

この広さはサッカー場にすると約1,830個分に相当し、長野県内では最大規模の湖として有名です。

また、湖の周囲(湖岸をぐるっと1周した長さ)は約15.9kmあります。

歩くと大人の平均速度で約4時間、サイクリングなら1時間ほどで1周できる距離です。

ジョギングやマラソンイベントも盛んに行われていて、「諏訪湖一周」という言葉がランナーの間ではおなじみになっています。

②最大水深・標高

諏訪湖の最大水深は約7.2メートルです。

他の大きな湖と比べると、意外と浅いのが特徴なんです。

湖面の標高は海抜759メートルで、長野県の高原地帯らしい高さに位置しています。

この標高は、日本の湖の中でもかなり高い部類に入ります。

冬には湖面が凍るほど寒く、地域ならではの自然現象も見られる環境です。

③長野県内や全国の湖との比較

長野県内で最大の湖は諏訪湖ですが、全国的に見るとどうでしょうか?

日本最大の湖・琵琶湖(滋賀県)は面積約670.3平方キロメートルなので、諏訪湖の約52倍もあります。

長野県内で2番目に大きい野尻湖(約4.56平方キロメートル)と比べても、諏訪湖は3倍近い大きさです。

関東の有名な湖、例えば霞ヶ浦(約167.6平方キロメートル)や猪苗代湖(約103.3平方キロメートル)などと比較しても、諏訪湖はそこまで大きくないことが分かります。

とはいえ、湖周が約16kmもあり、観光やイベントには十分なスケール感です。

| 湖名 | 面積(平方km) | 周囲(km) | 最大水深(m) |

|---|---|---|---|

| 諏訪湖 | 13.3 | 15.9 | 7.2 |

| 琵琶湖 | 669.26 | 235.2 | 103.58 |

| 霞ヶ浦 | 220 | 251 | 7 |

| 野尻湖 | 4.56 | 15.4 | 38.5 |

④アクセスや湖の全体像

諏訪湖は、長野県のほぼ中央に位置しています。

岡谷市、諏訪市、下諏訪町の3つの市町にまたがっているため、それぞれからアクセスしやすい立地です。

湖のほとんどの岸辺が整備されており、車や電車、徒歩、自転車など多様なアクセスが可能です。

JR中央本線の上諏訪駅、下諏訪駅、岡谷駅から歩いて湖畔まで行けるので、観光客にもとても便利です。

湖を一望できる高台やビュースポットも多く、諏訪湖の大きさと自然を体感できる絶景ポイントもたくさんあります。

諏訪湖ができた理由と特徴を知ろう

諏訪湖ができた理由や、どんな特徴を持つ湖なのか詳しく見ていきましょう。

諏訪湖の誕生や、地形・水環境の特徴などをわかりやすく解説していきます。

①構造湖(断層湖)とは

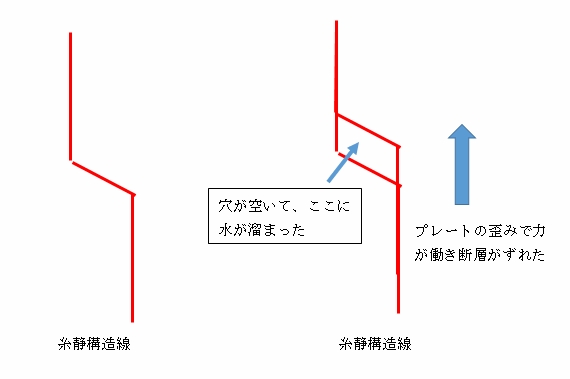

諏訪湖は「構造湖」と呼ばれるタイプの湖です。

これは地面の大きな動き(断層運動)で生まれた、いわば“地球の割れ目”に水が溜まってできた湖ということなんです。

諏訪湖の場合は「糸魚川静岡構造線」と呼ばれる巨大な断層が関わっていて、新生代第三紀の終わりごろから地殻が横にずれることで諏訪盆地ができ、その中に水が溜まって今の湖になりました。

湖を囲む山々や盆地の形は、このダイナミックな地球の動きが生み出したものなんですね。

長野県内では唯一の構造湖としても知られています。

②流入・流出河川の特徴

諏訪湖にはなんと31もの川が流れ込んでいます。

一方で、湖から外に流れ出す川は「天竜川」一本だけというユニークな形です。

この天竜川は、湖の南端にある「釜口水門」から流れ出し、やがて静岡県まで続く大きな川となります。

流入する川が多く、出口が一つだけなので、雨がたくさん降った時は湖の水位が一気に上がりやすい特徴も持っています。

流域の水環境や天候によって、湖の様子がダイレクトに変わりやすい湖なんです。

③水質と生態系の変化

かつての諏訪湖は水がとてもきれいでしたが、戦後の高度経済成長期に大きく様子が変わりました。

農地から流れる化学肥料や、家庭からの生活排水が流れ込んだことで「富栄養化」が進行し、1970年代〜80年代には大量のアオコやユスリカが発生してしまいました。

湖面に泡が立ったり、強い悪臭がするなど、環境汚染が深刻化したのです。

その後、1979年から1993年にかけて下水道が整備され、市民の水質改善運動も実って、近年は大幅に水質が改善しました。

しかし、水がきれいになると今度は生態系が変化し、植物性プランクトンが減ったり、水草が増えたり、大型ミジンコが増えるなどの変化も見られるようになりました。

ワカサギが減少した一因としても、水質浄化による影響が指摘されています。

| 年代 | 主な出来事 | 生態系・水質 |

|---|---|---|

| 1970年代 | 富栄養化・アオコ大量発生 | 悪臭・泡立ち、ワカサギは多い |

| 1980〜90年代 | 下水道整備・市民運動 | 水質改善、ワカサギ減少 |

| 2000年代以降 | 透明度上昇・水草繁茂 | 大型ミジンコ増加、水草の除去実施 |

④災害リスクについて

諏訪湖は流れ込む川が多く、流れ出す川が天竜川だけという地形のため、集中豪雨時には水位が急上昇しやすいリスクがあります。

実際、1950年や2006年、2021年にも大きな水害が発生し、湖周辺の市街地が浸水被害を受けています。

水門や調整池の整備が進められているものの、急な大雨の際は河川の氾濫や浸水の危険があるため、地域では水防対策がとても重要になっています。

湖と人々の生活が密接に結びついているからこそ、こうした自然災害への備えも欠かせません。

観光で訪れる際も、最新の天気や湖の状況をチェックして安全に楽しみましょう。

諏訪湖の歴史と文化的エピソード

諏訪湖の歴史や文化にまつわるエピソードについてご紹介します。

自然現象から歴史ロマン、芸術作品まで、諏訪湖にまつわる興味深い話を詳しくまとめていきます。

①御神渡りと気象記録

諏訪湖の冬を象徴する自然現象「御神渡り(おみわたり)」。

これは、湖面が全面凍結し、氷の膨張や収縮によって湖面に亀裂が走り、せり上がった氷の“道”のような模様ができる現象です。

古来より八剱神社の神官によって「上社の男神が下社の女神のもとへ渡った跡」とされてきました。

この御神渡りは単なる自然現象にとどまらず、亀裂の入り方や形から、その年の天候や農作物の豊凶、世相まで占う「御渡り神事」が600年近く続けられています。

御神渡りの発生記録は、世界的にも貴重な気象データとして評価されているんですよ。

しかし近年、地球温暖化や都市開発の影響で、御神渡りが出現する年は大きく減っています。

②氷上イベントと近年の変化

かつて諏訪湖の冬といえば、厚い氷が湖面をすっぽり覆っていました。

この天然のスケートリンクでは、戦前に戦車が走行したり、飛行機が離着陸したりと、今では考えられないようなイベントも行われていたそうです。

また、ワカサギ釣りの穴釣りや、下駄スケートなども冬の定番アクティビティでした。

1922年には日本初のフィギュアスケート公式大会が諏訪湖で開催されるなど、氷上スポーツの舞台としても全国的に有名でした。

近年は湖の氷が薄くなり、全面氷結の頻度も減ってきているため、氷上イベントは貴重なものとなっています。

③諏訪湖底遺跡と信玄伝説

諏訪湖の湖底には、旧石器時代から縄文時代にかけての石器や土器が眠る「諏訪湖底曽根遺跡」があります。

1908年に発見されて以来、湖底遺跡の成因をめぐって「地すべり説」「陸地沈下説」「杭上住居説」「筏上住居説」など様々な論争が続きましたが、現在は「地質学的な原因による水没」と考えられています。

また、戦国武将・武田信玄の「水中墓伝説」も有名です。

『甲陽軍鑑』には「信玄の死は3年秘密にせよ。その後、甲冑を着せて諏訪湖に沈めよ」と記されていて、実際に1986年のソナー調査で湖底に菱形の“物体”が発見されたものの、最終的には窪地の影と結論づけられています。

それでも、地元では今も信玄の水中墓伝説が語り継がれています。

④芸術・文学作品に登場した諏訪湖

諏訪湖は、古くから多くの芸術・文学作品に登場してきました。

江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎や歌川広重が「冨嶽三十六景」などで諏訪湖から見える富士山を描き、その美しさを広めました。

また、浄瑠璃や歌舞伎「本朝廿四孝」の八重垣姫像、小説では三島由紀夫「愛の疾走」、松本清張「湖底の光芒」などの舞台としても知られています。

さらに、映画「あゝ野麦峠」「怪物」や、アニメ「君の名は。」の糸守湖モデル説、ドラマ・ゲームにもモチーフとして登場しています。

芸術やエンタメの分野でも、諏訪湖は地域の誇るシンボルとして存在感を放っています。

諏訪湖で楽しめる観光とアクティビティ5選

諏訪湖で楽しめる観光スポットやアクティビティを5つ厳選してご紹介します。

観光はもちろん、スポーツや絶景も満喫できる諏訪湖の魅力をたっぷりお届けします。

①遊覧船・ダックツアー

諏訪湖を満喫するなら、まずは遊覧船や水陸両用バス「ダックツアー」がおすすめです。

湖上からの景色は開放感抜群で、季節ごとに違った諏訪湖の表情を楽しむことができます。

遊覧船では、上諏訪エリアから乗船でき、40分ほどのクルーズで諏訪湖の広さや周囲の山々の眺めを体感できます。

「諏訪湖ダックツアー」は水陸両用のバスで、市街地を走ったあとそのまま湖にザブンと入るダイナミックな体験が大人気です。

ファミリーにもカップルにも大好評なので、初めて訪れる方はぜひ体験してみてください。

②マラソンやトライアスロン

諏訪湖の湖畔にはジョギングロードやサイクリングロードが整備されていて、1周約16kmのコースを走る「諏訪湖マラソン」は毎年10月に開催される人気イベントです。

2021年からは「SUWAKO 8 PEAKS MIDDLE TRIATHLON」というトライアスロンイベントもスタートし、スイム・バイク・ランが一度に楽しめる本格的な大会として注目されています。

普段から多くの市民や観光客がランニングやサイクリングを楽しんでいて、湖畔を爽快に走り抜けるのは最高の気分です。

スポーツ好きな方には、アクティブに体を動かせる絶好のスポットになっています。

健康的な観光をしたい人にはとてもおすすめです。

③湖畔の温泉・博物館

諏訪湖周辺には、上諏訪温泉や下諏訪温泉といった名湯がたくさんあります。

源泉かけ流しのお風呂からは湖を一望できる場所もあり、旅の疲れを癒やしてくれます。

諏訪湖間欠泉センターでは、高く噴き上がる迫力の間欠泉を見学できるので、家族連れやカップルにも人気です。

また、「片倉館」などの歴史的建造物や、「北沢美術館」「諏訪湖博物館」「SUWAガラスの里」など、美術館・博物館巡りもおすすめです。

諏訪湖周辺には、文化・芸術をじっくり味わえる施設がたくさんそろっています。

④花火大会やイルミネーション

諏訪湖は夏の花火大会が日本有数の規模を誇ります。

毎年8月に開催される「諏訪湖祭湖上花火大会」では、4万発以上の花火が湖上に打ち上げられ、迫力満点の光景が広がります。

9月には「全国新作花火競技大会」、7月下旬~8月中は「サマーナイト花火」と、夏の夜を彩るイベントが連日開催されています。

冬には諏訪市の湖畔公園でイルミネーションも点灯し、ロマンチックな夜景が楽しめます。

湖と花火、そして夜景のコラボレーションはまさに絶景です。

⑤おすすめビュースポット

諏訪湖を一望できるビュースポットもたくさんあります。

特に「立石公園」は高台にあり、湖全体と市街地、遠くの山々まで見渡せる絶好のロケーションです。

「信州サンセットポイント100選」や「新日本三大夜景・夜景100選」にも選ばれていて、昼も夜もフォトスポットとして大人気です。

また、新海誠監督の映画『君の名は。』に登場する「糸守湖」に似ていると話題になり、アニメファンの“聖地巡礼”スポットとしても注目されています。

春夏秋冬それぞれの景色が楽しめるので、ぜひお気に入りの一枚を撮影してみてください。

諏訪湖のグルメ・生き物・漁業をチェック

諏訪湖周辺で味わえるグルメや、湖に生息する生き物・漁業の特徴をまとめてチェックしましょう。

地域独特の美味しいものや、諏訪湖ならではの生き物事情についても解説していきます。

①諏訪湖の名物グルメ

諏訪湖周辺は、信州ならではのグルメが楽しめるエリアです。

特に有名なのが「うなぎ」。祝い事やイベントの際にうなぎを食べる文化が根付いており、老舗のうなぎ店が多く並んでいます。

特徴としては、岡谷市では関西風(蒸さない腹開き)、諏訪市では関東風に近いスタイルが主流です。

また、日本酒も人気で、霧ヶ峰高原の伏流水を使った酒蔵が8つもあります。

さらに、長野県は味噌の生産量日本一。諏訪湖周辺にも昔ながらの味噌蔵が今も残り、地元の味を支えています。

| グルメ | 特徴 | 代表店舗・スポット |

|---|---|---|

| うなぎ | 祝い事やご当地名物。関西風・関東風両方楽しめる | 岡谷市・諏訪市の老舗店 |

| 日本酒 | 8つの酒蔵。霧ヶ峰の軟水を使用 | 諏訪五蔵めぐり |

| 味噌 | 伝統ある味噌蔵が点在 | 味噌蔵巡り・直売所 |

②漁業とワカサギ

諏訪湖といえば、ワカサギ漁が有名です。

最盛期の1976年には年間425トンもの漁獲量がありましたが、近年はワカサギの数が激減しています。

2005年には42.3トンまで減少し、その原因にはオオクチバスやブルーギルなど外来魚の増加、カワアイサ(鳥)による捕食、水質浄化による生態系変化が指摘されています。

諏訪湖漁業協同組合がコイやフナ、エビの放流事業も行っており、湖の豊かな生態系を守る努力が続けられています。

冬にはワカサギの穴釣り体験も人気で、地元グルメとしてワカサギの天ぷらや佃煮も定番です。

③諏訪湖に生息する生き物たち

諏訪湖には、コイ・フナ・エビなどが多く生息しています。

冬になると白鳥が飛来し、湖畔に可愛らしい姿を見せてくれるのも諏訪湖ならではの光景です。

他にも、季節ごとに多彩な水鳥や野鳥がやってくるため、バードウォッチングもおすすめです。

生態系の変化により、湖の生き物たちも日々新しいバランスを模索しています。

④外来魚や生態系の変化

2000年代以降、諏訪湖ではブルーギルやブラックバスなどの外来魚が急増しました。

これらの魚は他の小魚や水生生物を捕食するため、ワカサギなど在来種が減少する大きな要因とされています。

外来魚の増加は、生態系だけでなく漁業や観光にも影響を与えており、地域をあげて駆除活動や生態系保全の取り組みが進められています。

水質改善と外来種対策の両立は簡単ではありませんが、豊かな諏訪湖を次世代に残すために様々なチャレンジが続いています。

観光で訪れる際も、地域の環境保全活動にぜひ注目してみてください。

まとめ|諏訪湖の大きさと魅力をしっかり知ろう

| 諏訪湖の大きさ・特徴 | ページ内リンク |

|---|---|

| 面積と周囲の長さ | ①面積と周囲の長さ |

| 最大水深・標高 | ②最大水深・標高 |

| 長野県や全国の湖との比較 | ③長野県内や全国の湖との比較 |

| アクセスや湖の全体像 | ④アクセスや湖の全体像 |

諏訪湖は、長野県最大の湖であり、面積13.3平方キロメートル、周囲約15.9キロメートルという大きさを持っています。

湖面の標高は759メートル、最大水深は約7.2メートルで、日本の湖の中でも標高が高いことが特徴的です。

諏訪湖は、地殻変動による「構造湖」として誕生し、周囲の山々と盆地の自然が美しい景観を生み出しています。

長野県内では圧倒的な大きさですが、全国的に見ると琵琶湖や霞ヶ浦ほどではなく、観光やイベントにちょうどよいスケール感を持っています。

岡谷市・諏訪市・下諏訪町にまたがり、アクセスも抜群。湖畔にはジョギングロードやビュースポットも多く、観光地としての人気が高いです。

地学的な特徴や豊かな自然、歴史や文化、そして美味しいグルメや多彩な生き物まで、諏訪湖にはさまざまな魅力が詰まっています。

諏訪湖の大きさを知ることで、湖そのものの奥深さや、周辺エリアの面白さもきっと実感できるはずです。